10月18日,“其命惟新——广东美术百年大展”在上海美术馆(中华艺术宫)开幕。

作为第24届中国上海国际艺术节“粤港澳大湾区文化周”的重头戏,本次展览系统梳理了广东美术从近现代至当代的百年发展脉络。它不仅是一次艺术作品的集中展示,更是一场跨越山海的文化对话,串联起岭南与海派百年来的精神共鸣。

展览现场

展览现场

有评论家把这次大展形容为广东为上海送来的“大礼”——中华艺术宫超2万平方米的三层展厅仿佛一个硕大的三层蛋糕,容纳了多达800余件(套)作品。

从哪里开始品?主办方将观展路线的起始点设在最高层49米,以“倒叙”的方式展现广东美术的百年历程。因此,大多数观众都从上走到下、从当代回溯近代。

而记者本着对岭南画派缘起的好奇,选择从近代作品看起,探寻岭南画派与海派艺术百年前的初次相逢。

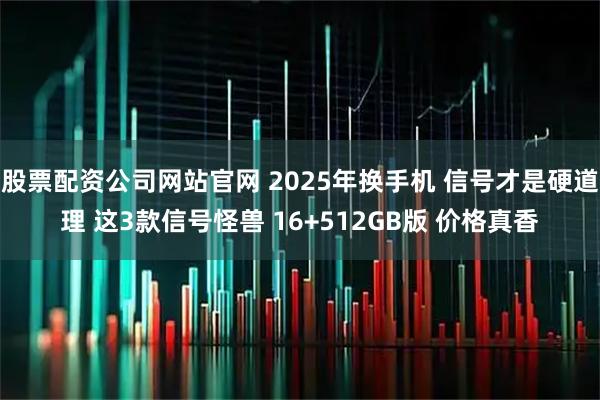

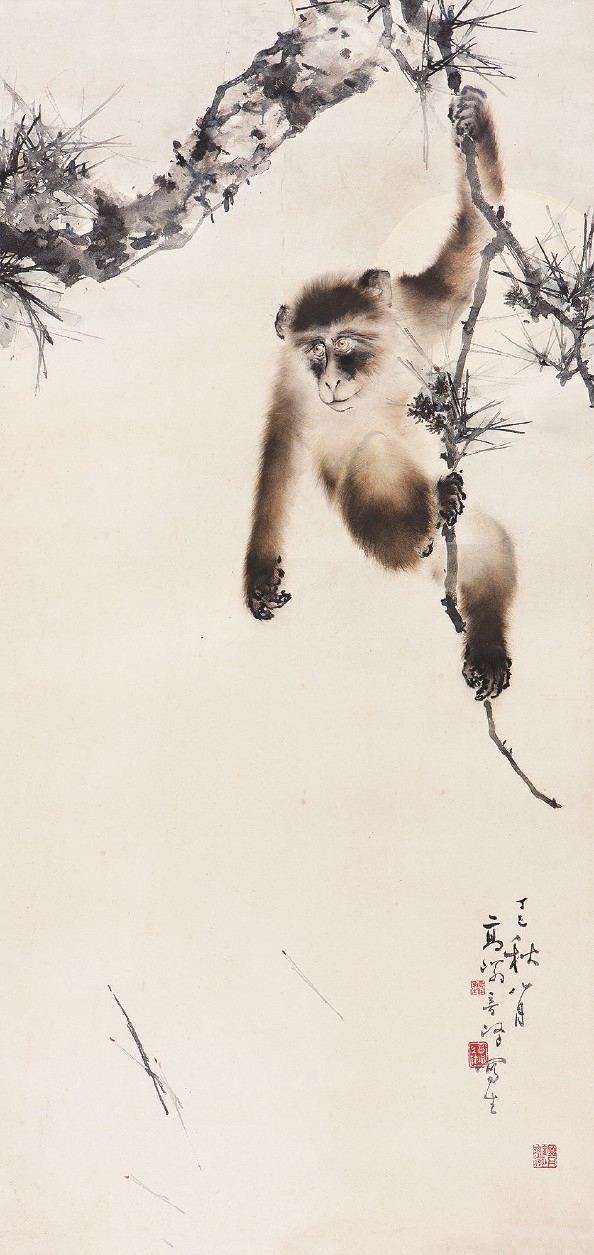

高奇峰 《松猿图》 中国画 1917年\n广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)藏

高奇峰 《松猿图》 中国画 1917年\n广东省博物馆(广州鲁迅纪念馆)藏

百年前的惺惺相惜

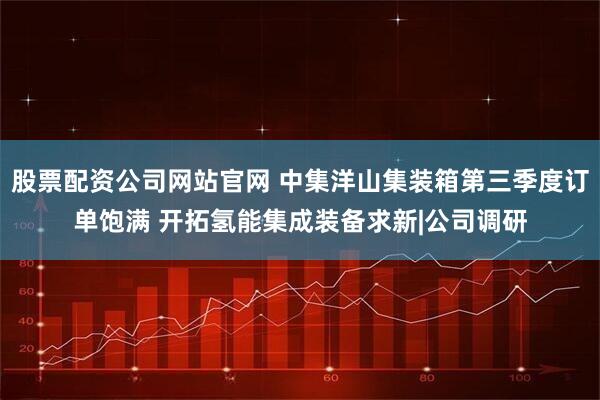

1912年,上海福州路的惠福里,诞生了一份名为《真相画报》的刊物。它的创办者是来自广东的三位艺术青年——高剑父、高奇峰兄弟以及陈树人,史称“二高一陈”或“岭南三杰”。

高剑父、陈树人早年都曾跟随清末画家居巢学画。居巢擅长画花鸟草虫,注重取法自然,在继承和发展恽寿平没骨画法的基础上开创了撞水和撞粉法,是岭南画派的奠基人之一。

东渡日本后,“二高一陈”分别接受了近代美术教育,将日本绘画的写实和西方水彩的明丽融入中国水墨。他们认为,生活是艺术的唯一源泉,绘画应当描绘现实,尤其是普通人的生活。高剑父曾说:“新国画要描绘当代题材,一切科学的产物都是新国画的主题。”

他们前卫的艺术理念在故乡难觅知音,当时广东的主流画坛既有传统中国画派的坚守者,比如黄般若等人,又有西洋画派的拥护者,比如胡根天、李金发等人。“二高一陈”转而把目光投向了上海。海纳百川的上海是各种艺术思潮交汇的“码头”。而且,他们三人都曾追随孙中山参加民主革命,并加入了同盟会。当时的同盟会需要在上海宣传革命和现代思潮。

1912年,在广东政府及革命友人的资助下,高剑父与高奇峰在上海“办画报,开书馆”,“画报”就是《真相画报》,而“书馆”就是审美书馆。

《真相画报》封面

《真相画报》封面

《真相画报》自创刊起,连续刊登了陈树人的文章《新画法》,系统阐述了岭南画派“折衷中西、融汇古今”的艺术理念。此后,这份刊物逐渐成为发表海派画家作品的重地,胡寄尘、马星驰、沈心海、吴昌硕、王一亭、黄山寿等人的画作陆续见诸报端。

审美书馆则出版了大量岭南画家、海派画家,以及两派画家合作的作品。书馆还印制发行月份牌画作,推介上海月份牌名家郑曼陀、周柏生,及当时尚未出名的徐悲鸿的作品,以扩大在上海市民中的影响力。

1919年,丁悚、江新、刘海粟等画家在上海成立“天马会”,这是中国较早具有影响力的现代美术社团,“天马会”以“融合中西艺术”为宗旨,与岭南画派“折衷中西”的艺术理念不谋而合。高剑父的作品通过天马会举办展览,得到了上海艺术界的认同,在上海画坛占据了一席之地。

1920年,岭南画派在上海名声大噪,高剑父选择衣锦还乡。3年后,他取“草堂春睡足,窗外日迟迟”诗句之意境,在广州创办了“春睡画院”。春睡画院全盛时期,学生达120多人,关山月、黎雄才、方人定、司徒奇等岭南画派的代表艺术家都出自该画院。

漫步中华艺术宫的展厅,高剑父、高奇峰早年的画作吸引着众多观众驻足欣赏。回首当年,如果他们留在上海继续施展自己的艺术抱负,是否会成为海派中的“一派”?

历史没有如果,但不可否认的是,“岭南三杰”回国之初,上海为他们的生存与发展提供了重要的土壤。这不仅得益于上海宽容的艺术文化与社会生态,也因为他们锐意进取、雅俗共赏的艺术主张与海派绘画有惺惺相惜之处。

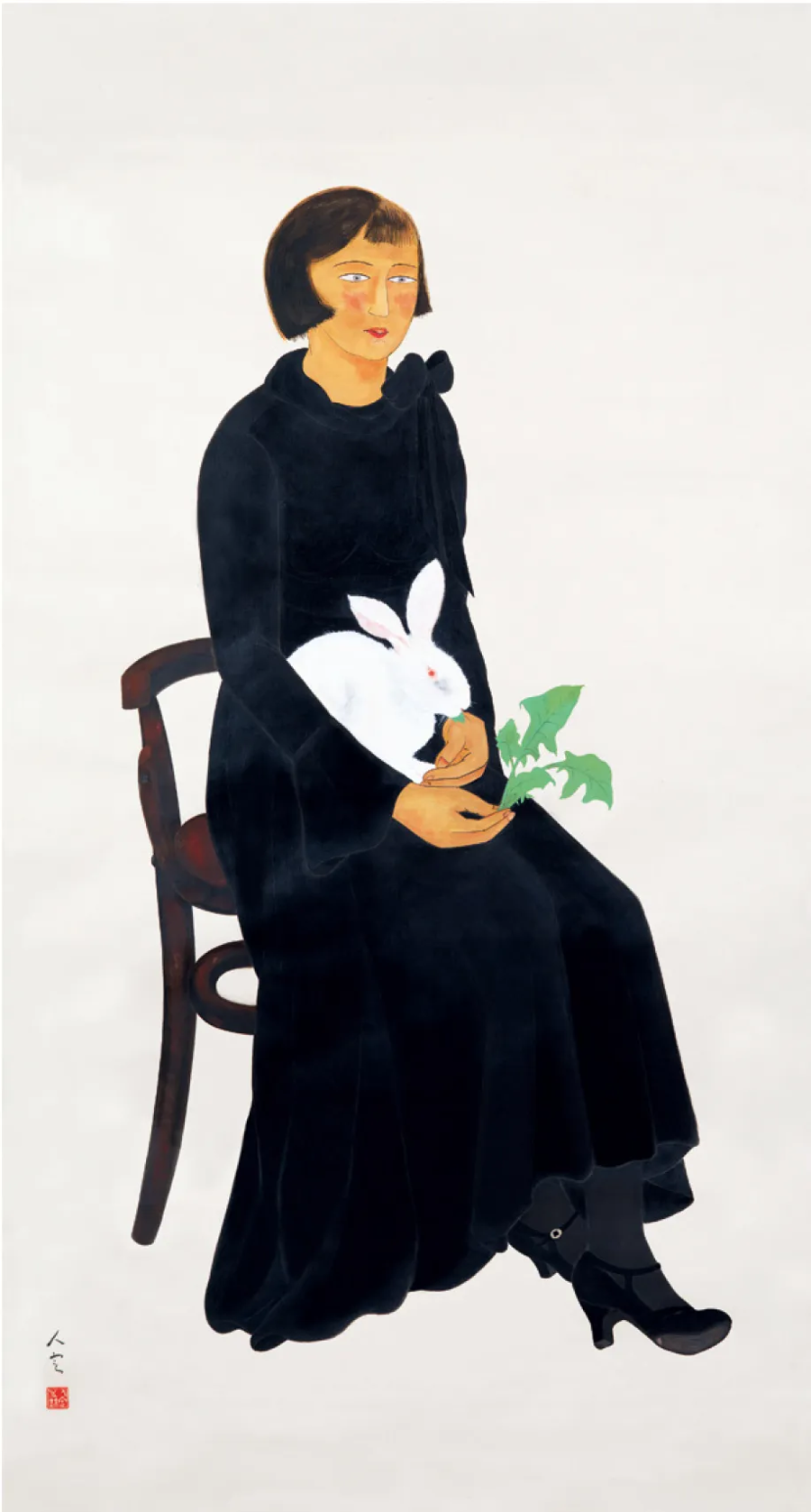

方人定《闲日》中国画 1931年 广东美术馆藏

方人定《闲日》中国画 1931年 广东美术馆藏

广东人在上海

20世纪初的海上画坛,还有一批广东籍画家用画笔创造了“广东人在上海”的传奇,成为海上画坛多元格局中的重要组成。

关良生于广东番禺,早年留学日本期间,系统学习了西方油画,并深受梵高、高更、马蒂斯等后印象派与野兽派大师的影响。归国后,他长期执教于上海美专等艺术院校。关良将西方现代派的绘画理念创造性地融入中国传统水墨画中,开创了以“稚拙天真、极简传神”著称的水墨戏剧人物画新风格。此次展览中的《三打白骨精》《西厢记》等,都是其代表作。

林风眠是广东梅县人。1919年,他与林文铮一同来到上海,报名参加“留法俭学会”。到法国后,他就读于第戎美术学院与巴黎国立高等美术学院。1926年回国后,林风眠曾数次到上海举办展览。1951年,他迁居上海。

林风眠毕生倡导“中西融合”的艺术理念,主张以西方绘画的光色、构图与形式语言融汇中国古典水墨的意境与笔墨精神。他的画风兼具西方表现主义的强烈情感与中国写意画的抒情性。2024年,中华艺术宫曾举办过“林风眠、吴冠中艺术大展”,成为沪上的现象级展览。此次展览中,除了上海美术馆馆藏的林风眠精品画作之外,还有广州美术馆收藏的《白鹭图》亮相,这幅作品不仅是林风眠早期艺术风格的代表作品,也是中国现代艺术史上的重要作品。

中国美协理论委员会主任尚辉认为,林风眠对“折衷中西、融汇古今”的深入实践,是中国现代美术最鲜明的符号,他的成就标志着上海与广东对中国现代美术的共同缔造。

林风眠《白鹭图轴》\n中国画 1930年 广州艺术博物院(广州美术馆)藏

林风眠《白鹭图轴》\n中国画 1930年 广州艺术博物院(广州美术馆)藏

20世纪初,还有不少粤籍美术家的艺术生涯都与上海有着密不可分的联系。赵兽是广东高要人,他早年毕业于广州市立美术学校,后赴日本留学。在日本期间,他深受超现实主义影响,并着手翻译安德烈·布勒东的《超现实主义宣言》。1935年,他与梁锡鸿、李东平等人在东京创立中华独立美术协会,倡导野兽主义、新野兽主义和超现实主义,并致力于将西方现代艺术思潮引入中国。那年8月,他来到上海,与李东平、梁锡鸿、曾鸣等人开办了独立绘画研究所,向海上画坛传播超现实主义绘画。

赵兽虽不及关良、林风眠那样知名,但此次展览中他的《饮早茶》等作品令人眼前一亮。他将洞察社会的理性思考呈现在画作上,带给人们观察社会不一样的视角。

此外,陈抱一、关紫兰等生于上海、原籍广东的画家也在海上画坛留下了浓墨重彩的一笔。此次展出的陈抱一《关紫兰像》透出雍容高贵的气质,惊艳了许多观众。陈抱一既是关紫兰的同乡,也是她的恩师。他运用西方油画的写实技法,将东方女性的知性与恬淡刻画得淋漓尽致。

左图:陈抱一 《关紫兰像》油画 1930年;右图:关紫兰《少女像》 均为中国美术馆藏

左图:陈抱一 《关紫兰像》油画 1930年;右图:关紫兰《少女像》 均为中国美术馆藏

“火种”与“放大器”

随着展厅的转换,时光也在流转。“洋画运动在广东”“岭南画派与国画研究会”“新兴木刻运动及漫画”“为人民服务 为时代讴歌”“改革开放中的广东美术”“创新创造 再筑高峰”和“风起南方——当代艺术实践”七个板块的展品串联起广东美术发展史的图鉴。若要细细品尝这场来自广东的“盛宴”,半天的时间远远不够。尤其是三个“展中展”——“山月常明——关山月个案研究”“松风三境——黎雄才个案研究”“从广州出发:广州三年展文献展”令人回味无穷。

为了让观众能够更加深入地了解岭南艺术的魅力,此次展览的主办方还精心策划了一系列学术讲座及公共文化活动。日前,在中华艺术宫举办的“岭南文化名家大讲堂——缔造中国现代美术的海上岭南”上,主讲人中国美协理论委员会主任尚辉生动讲述了岭南艺术家与海派艺术家的互动互鉴,并解读了沪粤两地互鉴共融、协同并进的历史脉络。

广东省文联主席李劲堃在讲堂上向观众透露:“中华艺术宫有大量的公共空间,如何运用好这些公共空间串起这一百年,对我们的策展团队而言是很大的考验。幸好近年来,广东对岭南文化做了深入的研究,积累了数百万字的文献资料。相信观众无论是沿着‘倒叙’还是‘正叙’的思路看展,都会有所收获。”在谈及粤沪两地艺术创作的共同性时,他说:“如果说广东是火种,那么上海则是放大器,共同推进了中国近现代美术的革新。”在他看来,粤沪两地具有相近的海洋文化基因,两地都深刻意识到求新求变是生存发展的关键。

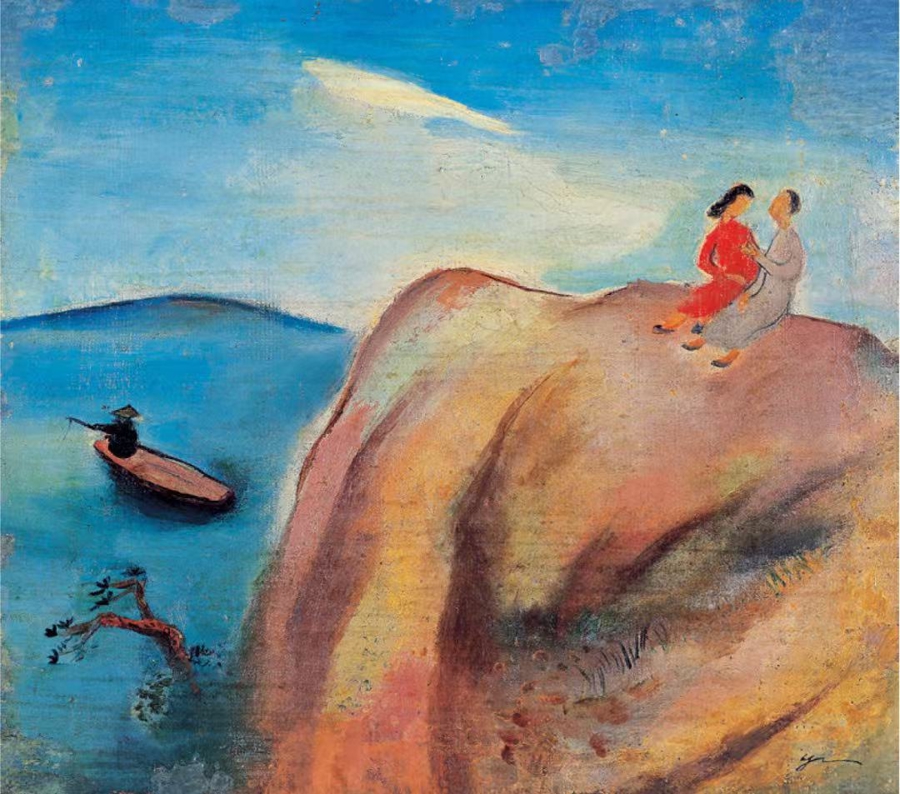

谭华牧《风景》布本油画 1950年代 广东美术馆藏

谭华牧《风景》布本油画 1950年代 广东美术馆藏

对此,上海美术家协会副主席陈翔也深有感触:“无论是海派还是岭南画派,都曾经面临过困境,它们以各自的方式回应着‘中国传统绘画怎样适应社会转型与时代巨变’的难题。中国绘画在向现代转型的过程中走出了士大夫的自我陶醉,使美术与社会现实、普通人的生活建立连接,并反映时代,甚至反哺时代。这次展览的题目‘其命惟新’,表现的正是中国美术现代转型的内在精神。”

尚辉认为,这次大展不仅挖掘出洋画运动以来广东美术的深厚传统,更通过岭南美术与上海的密切交往,展现了中国文化的交融之美。在某种意义上,该展览堪称粤港澳大湾区美术的先行示范,其价值已超越广东百年美术史的范畴。

岭南文化名家大讲堂现场,左起:尚辉、李劲堃、陈翔

岭南文化名家大讲堂现场,左起:尚辉、李劲堃、陈翔

上海美术馆(中华艺术宫)党委书记、执行馆长王一川透露股票配资公司网站官网,广东美术百年大展只是一个开始,未来还将打造关于广东艺术家在上海的“Artwalk”路线,将林风眠、高剑父等名家在上海工作生活过的旧址进行“活化”,通过文旅融合的方式,吸引更多市民了解艺术大师。

富明证券提示:文章来自网络,不代表本站观点。